【生体工学領域 大谷 智仁 准教授】

MRIは脳の水の動きを直接測れるか?

-MRIと流体工学の融合による新理論の開発-

・MRIを使って脳内の水の動態を直接推定できる、新しい理論的枠組みを構築

・MRIを使って脳内の水の動態を直接推定できる、新しい理論的枠組みを構築

・従来の計測法では脳内の水のような遅い流れの正確な定量化は困難だったが、流体工学の観点からMRI信号理論を再構築することで、MRI信号が本来含んでいる流れの情報の抽出を実現

・脳脊髄液の流れや脳内の老廃物排出システムの解明に役立つことが期待され、将来的には認知症や神経疾患の新しい診断手法の開発につながる可能性に期待

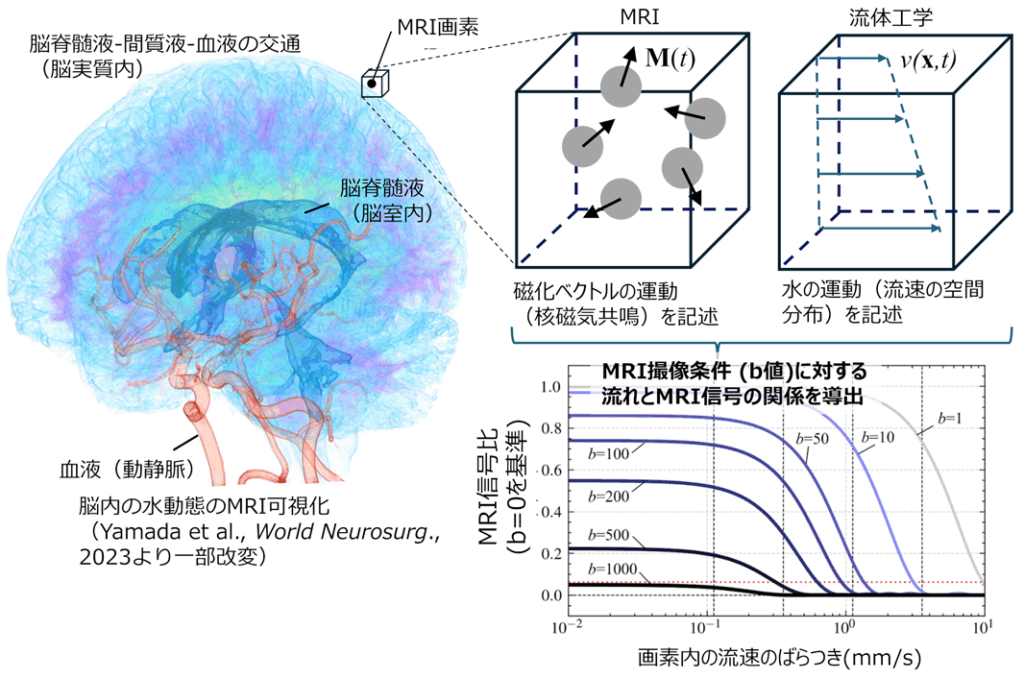

大阪大学大学院基礎工学研究科の大谷智仁准教授、和田成生教授、北海道大学の尾藤良孝特任講師、名古屋市立大学の山田茂樹准教授、滋賀医科大学の渡邉嘉之教授による研究グループは、脳脊髄液(※1)など、頭蓋内や脳内の水の動きをMRIから定量的に推定するための汎用的な理論の構築に成功しました。

従来のMRIによる流れ計測では、脳脊髄液のような遅い流れの定量化は難しく、水分子の拡散を計測する方法である「拡散強調MRI」を応用し、「見かけの拡散係数」により間接的に評価してきました。これまでにも、見かけの拡散係数から流れの情報を抽出する試みが行われてきましたが、多くは特定の条件での仮定にとどまり、一般的に適用できる理論がなく、計測情報の定量性が大きな課題になっていました。

本研究グループは、流れ場の性質を説明する流体工学と核磁気共鳴方程式に基づき、MRI信号の成り立ちを再考しました。そして、見かけの拡散係数が流速分布のばらつきと対応することを示すとともに、MRIの信号が本来持つ流れの情報の解明に成功しました。この成果は、脳内の水の動き、すなわち、脳脊髄液の流れや老廃物除去システムの解明への応用や新たな診断・治療法開発への貢献が期待されます。

本研究成果は、国際磁気共鳴医学会が発行する科学誌「Magnetic Resonance in Medicine」に、9月5日(金)公開されました。

詳細は大阪大学ホームページ(ResOU)をご参照ください。

【用語説明】

(※1)脳脊髄液

脳の内外に充満する無色透明の液体。

Last Update : 2025/10/16

最新記事

- 出口真次教授、大谷智仁准教授が、令和7年度大阪大学賞を受賞されました。 (2026/01/23)

- 研究室だより Vol.34 杉山研究室 (2026/01/23)

- 研究室だより Vol.33 出口研究室 (2026/01/23)

- 福岡 秀和 先生 ご逝去のお知らせ (2026/01/06)

- 研究室だより Vol.32 垂水研究室 (2025/10/23)